無料ロゴ、見た目はサクッと作れるのに、揉める時は一瞬です。怖い。ほんとに。

AIロゴ作成は無料でも可能ですが、商用利用の可否と著作権・商標権の権利リスクを利用規約で確認し、類似チェックまでやると事故率が下がります。

- 見る場所は「機能」より「利用規約」。そこ。

- 著作権の話と商標の話は、混ぜると爆発する。

- 無料プランは「使える」より「何が禁止か」を先に拾う。

- 最後に類似チェック。時間かかる。けど効く。

- 納品形式。SVGが出るか。地味に刺さる。

無料で作れるのに、なぜ「商用OK」だけでは足りないのか

AIロゴ生成ツールは増えましたが、商用利用は利用規約で範囲が違い、AI生成ロゴは著作権と商標権の両方で権利リスクが残ります。

疑っていい:「商用利用OK」って書いてあっても、範囲が狭いことがある。印刷はOK。広告はOK。けど商標登録は別扱い。そんなの、ある。

で、ここが地味にイヤなんだけど、ロゴって社名より前に一人歩きするんだよね。名刺。請求書。SNSのアイコン。看板。あと、採用ページ。

一回広がると、差し替えコストがエグい。時間も信用も。😶

日本の空気の話:取引先が「それ、権利大丈夫?」って言う瞬間がある。たぶん総務か法務が一回止める。中小でも止める。止める人は止める。

官公庁案件。補助金絡み。ここ、急に厳しくなる。採択後に揉めたら、目も当てられない。

ツール選びは「機能比較」より「規約の読み方」で決まる

AIロゴ生成ツールの比較では、商用利用の許諾範囲、著作権の帰属、再配布・商標登録の可否を利用規約で確認することが最優先です。

正直なところ:ツール名のランキング記事、いっぱいある。分かる。探しやすい。

でも、同じ「無料」でも中身が違う。ここで疑い深い人が勝つ。あなた向き。

確認ポイントは、規約の中のこのへん。単語で探す感じ。Ctrl+Fで殴る。

- Commercial use / 商用利用:OKの条件が書いてある

- Ownership / Rights:生成物の権利が誰に帰属するか

- Trademark:商標登録の可否、免責の書き方

- Indemnity / Liability:揉めた時に誰が責任を負うか

- Refund / Plan:途中で有料に誘導されるポイント(ある)

ここで一個だけ、急に現実の話。

「無料」って:あなたが払わないだけで、誰かが回収する設計になってる。データ。露出。アップセル。うん。

あ、在地っぽい話も入れる。日本だと、実務で「ロゴ=商標」って感覚が強い会社が多い。特にBtoB。業界団体。展示会。名刺交換の文化。あそこ、ロゴが刺さる。刺さるからこそ、怖い。

比較表:無料AIロゴを「事故らず」使うための選び方(ツール名は断定しない)

無料のAIロゴ作成は、ツール名よりも「商用利用の条件」「著作権・商標権リスクの扱い」「書き出し形式」の3軸で比較すると判断が速いです。

注意:ここ、特定ツールの規約を今この場で確定できない。公開情報の確認が必要。unknown扱いにする。

だから、比較軸だけ置く。あなたが自分で当てはめる用。

| 比較軸 | OK寄りのサイン | 赤信号っぽいサイン | 現場で起きること |

|---|---|---|---|

| 商用利用の範囲 | 「商用利用可」が明記。用途制限が具体 | 「個人利用のみ」や、用途が曖昧 | 名刺は作れたのに広告で止まる |

| 著作権の帰属 | 生成物の権利の扱いが条文で説明される | 帰属が不明。免責だけ強い | 外注先が怖がってデータ受け取れない |

| 商標登録の扱い | 商標の可否に言及。注意点がある | 商標について一切触れない | ブランド守る段階で詰まる |

| 素材・学習データの説明 | データ方針が公開。問い合わせ窓口あり | 説明が薄い。規約が短すぎる | 取引先の監査質問に答えられない |

| 書き出し形式 | SVG/AI/PDFなどベクターが選べる | PNGだけ。解像度が固定 | 看板や刺繍で地獄を見る |

| 再生成・バリエーション | 複数案を出せる。履歴が残る | 一発勝負。やり直しが有料 | 会議で詰める素材が足りない |

「無料で作れる」は強い。けど「無料で守れる」じゃない。守る工程は別料金。たぶんあなたの時間で払う。

権利リスクの核心:著作権と商標権、同じ箱に入れない

AI生成ロゴは著作権の扱いが不確実になり得て、商標権は「識別力」と「先行商標」で登録可否が決まるため、別々に確認する必要があります。

著作権:ざっくり言うと「創作物」。誰が作者か。どこまで人が関与したか。国で考え方も揺れる。

日本の著作権法の細かい解釈や最新運用は、ここで断定しない。危ない。専門家に寄せる。

文化庁の見解とか、弁護士の解説とか、そこを当てにいく感じ。ここは公式を見て。ほんと。

商標権:これはもっとビジネスっぽい。似てたらアウト寄り。先に取ってる人が強い。強いんだよ。

で、日本で現実に使える入口はここ。

- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat):先行商標の検索。まずこれ

- 特許庁:制度の説明。審査の考え方の資料がある(読むのしんどい)

ロゴを作って、SNSでドヤって、あとで「似てます」って来たら。胃が。キュってなる。

いや、来る時は来る。来ない時は来ない。運もある。運で経営したくない。😮💨

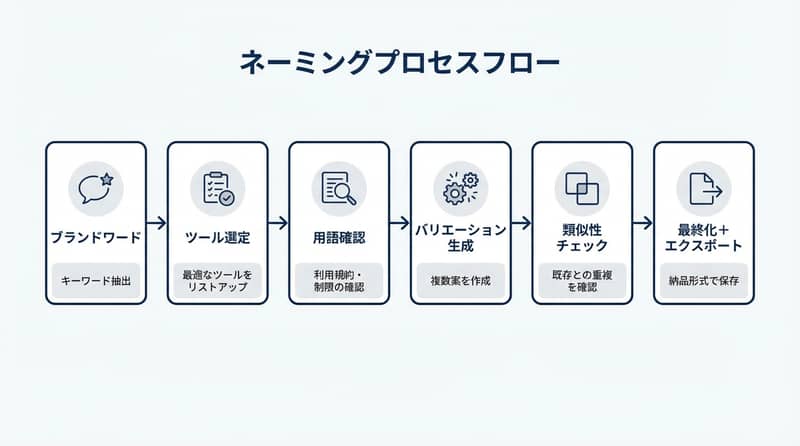

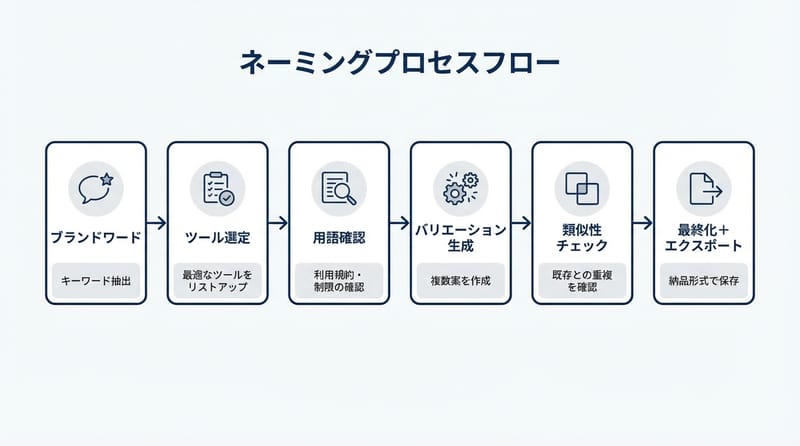

作成手順:無料AIロゴを「商用の顔」にする現実的ワークフロー

小さな会社がAIロゴを商用利用するなら、要件整理→規約確認→複数生成→手修正→類似チェック→書き出し管理の順で進めると再作業が減ります。

1 要件を3行で決める:長文いらない。むしろ邪魔。

- 事業カテゴリ(例:建設、士業、EC)

- 使う場所(名刺、Web、看板、ユニフォーム)

- 避けたい印象(安っぽい、怪しい、既視感)

2 規約を読む:眠くなる。分かる。けど読む。商用利用、権利、商標、免責。そこ。

この段階で「不安が残る」なら、候補から落とす。無料に執着しない。執着すると高くつく。

3 20案くらい出す:1案に惚れない。危険。

同じ条件でも微妙にズレる案が出る。そのズレがヒントになる。人間側の言語化が進む。

4 人間が手で直す:ここ、ケチらない方がいい。

Canvaみたいなデザインツールで整える。線幅。余白。文字間。小さいサイズで潰れないか。あと、白黒でも成立するか。

白黒で成立しないロゴ、現場で泣く。スタンプ。FAX。モノクロ印刷。日本、まだあるからね。あるんだよ。📠

5 類似チェック:J-PlatPatで先行商標を当たる。完全一致じゃなくても見る。似てるやつが近所にいるだけで、気分が変わる。

必要なら弁理士に投げる。ここは投資の価値が出やすい。

6 書き出し管理:PNGだけで終わらせない。可能ならSVG。ベクター。

フォルダ名も雑にしない。「logo_final2_realfinal」みたいな地獄を作らない。作るけど。作りがち。😑

独家価値モジュール:利用規約&権利リスク「自分チェックリスト」(スクショ用)

無料のAIロゴ作成で権利リスクを下げるには、商用利用条件・著作権帰属・商標登録の可否・書き出し形式をチェックリストで潰すのが最短です。

これ、スクショして:会議前に10分で埋める用。🙂

- □ 規約に「商用利用可」が明記されている

- □ 禁止用途が具体。広告、販売物、再配布の扱いが読める

- □ 生成物の権利(ownership / rights)が説明されている

- □ 商標登録(trademark)の扱いに触れている(可否 or 注意喚起)

- □ 免責(liability)が強すぎない。責任が全部こっちに寄ってない

- □ ロゴの元データが出せる(SVG等)。PNGのみなら理由を飲み込めるか考える

- □ 小サイズ表示(SNSアイコン)でも判別できる

- □ 白黒でも成立する

- □ 似たロゴが同業界にいないか、目視でざっと当たった

- □ J-PlatPatで先行商標を検索した(完全一致だけじゃなく近いのも見た)

- □ 会社名・サービス名と一緒に並べても違和感がない

- □ 社内で「これ、変えたい」って言われそうな点を先にメモした

疑う人が得をする分野って、ある。AIロゴはまさにそれ。

個人的な見解:AIロゴで一番怖いのは「権利」より「既視感」かも

AIロゴ生成ツールは早く作れますが、ブランドの差別化は著作権よりも「既視感の排除」と運用設計で決まることが多いです。

ここ、ちょっと熱が入る:権利の話って、もちろん大事。けど、経営の体感で一番痛いのは「覚えられない」方。

展示会で名刺交換して、相手の記憶に残らない。Web広告で流れて、スルーされる。採用で「なんか聞いたことある」って思われない。

この「薄さ」、後から取り返すのが難しい。

AIで出したロゴが悪いんじゃない。平均点に寄るだけ。寄るのが得意。

で、日本の中小って、平均点で死ぬことがある。いやほんと。価格で殴り合いになる。

だから、ロゴは「尖り」を少しだけ入れる。会社の実態に合う尖り。地域性とか、職人感とか、逆に都会っぽさとか。

在地の話をもう一個。日本の気候、湿度が高い。印刷物がよれる。看板が日焼けする。小さいロゴは潰れる。

繊細すぎる線。細すぎるグラデ。やめた方がいい時がある。地方の現場、あるある。🌀

FAQ 直答(待驗證):小さな会社が最初に引っかかる3つ

このFAQは偵察JSONのselected_candidatesに基づく候補で、最終的な法的判断は公式情報と専門家確認が必要です。

Q:AIが作ったロゴは商標登録できますか?(待驗證)

AI生成ロゴでも商標登録の可否はケース次第で、先行商標の有無と識別力が中心になり、特許庁の審査基準に沿って判断されます。

Q:AIロゴの著作権は誰にありますか?(待驗證)

AI生成ロゴの著作権の帰属は国の運用とツール規約で扱いが分かれ得るため、利用規約の権利条項と日本の公式見解を突合する必要があります。

Q:無料のロゴメーカーの危険性は何ですか?(待驗證)

無料ロゴメーカーは商用利用の制限、権利帰属の不明確さ、類似デザインの発生で権利リスクが増えるため、規約確認と類似チェックが前提になります。

結論:無料AIロゴは「規約チェック」と「類似チェック」で商用の地雷を避ける

無料のAIロゴ作成でも、AIロゴ生成ツールの利用規約で商用利用条件を確認し、著作権と商標権の権利リスクを分けて管理し、J-PlatPatで類似チェックを行えば事故を減らせます。

小さな挑戦:今日、30分だけ。

あなたの候補ツールを1つ開く。規約をCtrl+Fで「commercial」「trademark」「ownership」を探す。見つけた文をコピペして社内チャットに投げる。

それで、反応を見る。

誰も反応しなかったら、あなたが一番まとも。たぶん。🙂