Web開発フレームワークの選び方...ですか

ええと...そうですね、Webフレームワークの選び方。これ、毎年聞かれるんですけど、2025年になっても、やっぱり悩みますよね。正直、なんかこう...答えが昔よりシンプルになった気もするし、逆に複雑になった気もする。そんな感じです。

先に僕なりの結論みたいなものを言っておくと、「もうReactとかVueを単体で選ぶ時代じゃないのかも」ってことですかね。うん。みんなが実際に選んでるのは、ReactじゃなくてNext.jsだし、VueじゃなくてNuxt。 そういう「メタフレームワーク」っていう、全部入りのやつが今の主戦場になってる気がします。だから、考えるべきはそこなのかなって。

で、具体的にどう選ぶの?っていう話

結局は「何を作りたいか」に尽きるんですけど...それじゃあ答えになってないですよね。なので、もうちょっと具体的なシナリオで考えてみます。

例えば、個人のブログとか、そんなに動きが多くない会社の紹介サイトとか。そういうのなら、Astroとか良さそうですよね。 Astroはコンテンツが主役のサイト向けに作られてて、表示がすごく速いのがいいところ。 必要な部分だけJavaScriptを動かす「アイランドアーキテクチャ」っていう考え方が面白いです。 ReactとかSvelteのコンポーネントも使えるので、後からちょっとリッチな機能を追加する、みたいなこともしやすい。

逆に、社内ツールとか、ユーザーがたくさん操作するような、いわゆる「Webアプリケーション」を作るなら...やっぱりNext.jsが手堅い選択肢になるのかな、と。 Reactをベースにしてて、サーバーサイドレンダリング[SSR]とか、開発に必要な機能が全部揃ってる。 Vercelっていう会社が強力にバックアップしてる安心感もある。大規模な開発だと、こういうエコシステムの大きさは結構大事だったりします。

じゃあ、他の選択肢は?

もちろん、Next.jsだけじゃないです。Svelteっていうフレームワークから生まれたSvelteKitもすごく良い。 Svelteは、書くコードがすごくシンプルで、パフォーマンスも良いのが特徴です。 海外の「State of JS」みたいな調査を見ると、開発者の満足度が毎年ものすごく高いんですよね。

ただ、ここでちょっと現実的な話もあって...。海外でいくら人気でも、日本の求人情報を見ると、やっぱりReact [Next.js] とVue [Nuxt.js] がまだまだ圧倒的に多い。 仕事としてやるなら、この辺の状況は...うん、見過ごせないポイントですよね。将来性も大事だけど、今の仕事に繋がるかどうかも、まあ、大事ですから。

バックエンドに目を向けると、Node.js上で動くExpressとかが相変わらず人気ですけど、最近はPythonのDjangoやFlaskもよく聞きますね。 特にAIとかデータサイエンス系の機能をWebアプリに組み込みたいなら、Python系のフレームワークはかなり有力な選択肢だと思います。

簡単な比較表みたいなもの

ええと、ここまで話したことを、ちょっと整理してみます。あくまで僕の個人的な感覚ですけど。

| フレームワーク | どんな時にいい? | ちょっと注意な点 | 学習コスト感 |

|---|---|---|---|

| Next.js (React) | 大規模アプリ、会社での開発、SEO重視のサイト。まあ、王道って感じ。 | ちょっとしたツールには重すぎるかも。Reactの知識は必須。 | Reactを知ってれば、そこからプラスアルファ。でもそのプラスアルファが結構ある。 |

| SvelteKit (Svelte) | パフォーマンス重視のアプリ、個人開発。書いてて楽しい。 | 日本の求人はまだ少なめかも...。エコシステムはReactに比べると小さい。 | Svelte自体はすごくシンプルで学びやすい。 Webの基本がわかっていればスッと入れる。 |

| Astro | ブログ、メディアサイト、LPとか。表示速度が命!みたいなサイト。 | 複雑なユーザー操作が多いアプリには向いてないかも。思想がちょっと独特。 | HTMLとCSSがメイン。JavaScriptは必要な分だけ。だから、とっつきやすい方かな。 |

| Nuxt (Vue.js) | Vueが好きならこれ一択。中小規模のアプリで採用例が多い気がする。 | Vue3への移行期にちょっとごたついた印象。Next.jsと比べると、良くも悪くもコミュニティ主導な感じ。 | Vue.jsが元々学びやすいから、Next.jsよりはスムーズかも。 |

ありがちな誤解とか、落とし穴

フレームワークを選ぶ時、よくある間違いが「人気だから」っていう理由だけで選んじゃうこと。もちろん、人気なものには理由があるんですけど...。例えば、ただの数ページの静的なサイトを作りたいだけなのに、Next.jsを導入するのは、まあ、やり過ぎですよね。 そういう時は、フレームワークを使わないか、Astroみたいなもっと軽量なやつを選ぶのが賢明です。

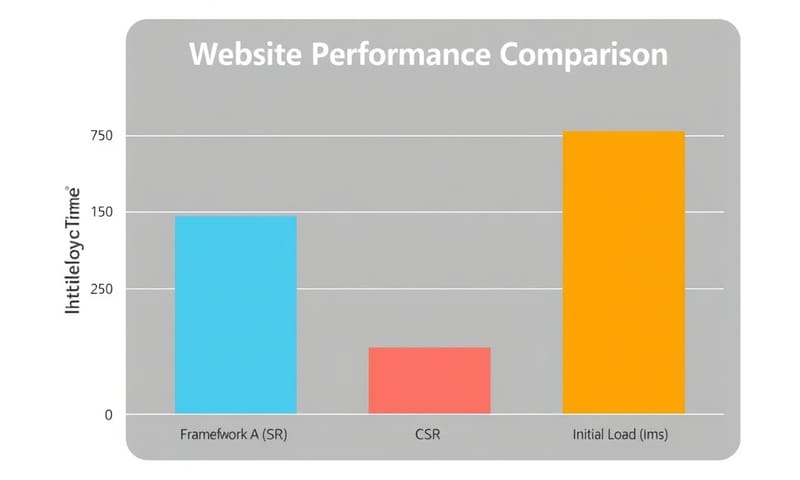

あと、「パフォーマンス」っていう言葉も一人歩きしがち。初期表示が速い[SSG]のか、それともページ遷移が速い[SPA]のか。何を重視するかで選ぶべき技術は変わってきます。 全部速い、みたいな魔法のフレームワークは...残念ながら、ないんですよね。

まとめ、みたいなもの

うーん、結局、2025年も「これ一本あればOK」という銀の弾丸はない、ということなんでしょうね。当たり前ですけど。

ただ、流れとして、単体のUIライブラリ[ReactとかVue]から、フルスタックなメタフレームワーク[Next.jsとかNuxt]に主戦場が移っているのは間違いないと思います。 そして、コンテンツ中心のサイトではAstroみたいな新しい世代が力をつけてきている。 この2つの大きな流れを把握しておけば、大きく間違うことはないんじゃないでしょうか。

一番大事なのは、たぶん、色々試してみること。チュートリアルをやってみるだけでも、全然感触が違いますから。うん。それが一番だと思います。

...と、まあ、こんな感じですかね。あなたが今作ってるもの、もしくは作りたいものって何ですか? よかったらコメントで、どのフレームワークが合いそうか、一緒に考えてみませんか?