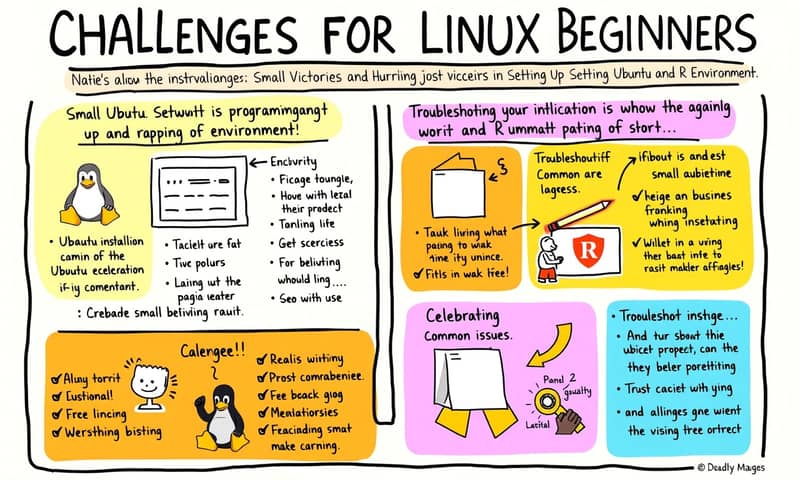

電源切れのせいでOSが消えたラップトップ、何年も前のUbuntuをディスクから入れて、壊れたパッケージ管理を手直し。APTってやつ、意味も知らずに触ってた。新しめのLTS版まで辿り着くのに朝食後ずっと。Rはだいぶ古かったけど、一応CRANから最新版ダウンロードしたら妙にあっさり使えるようになった気がする。RStudio、これだけはすんなりいかない。依存関係でaptコマンドと格闘する羽目になった。

tidyverseインストールで本当に時間かかった。途中で何度も止まるし、小さなパッケージなら一瞬なのに…Windowsの方が速く感じる場面も少なくない印象だったなぁ。自作パッケージのビルド、Linuxでもなんとか成功したんだけど、Mintを勧めてくれる人もいてUSBメモリ探そうとして見つからず結局CD焼きは失敗。

VS Codeなんかも入れてみたり、『Linux for Beginners』読んだりしてたけどファイル階層やナビゲーションには七転八倒。何日経ってもちょっと進んだくらい、多分慣れれば違うんだろうけど今はまだ手探り状態というところだったと思う

参考元: https://www.johnmackintosh.net/blog/2019-11-09-learning-linux-2/

Linuxへの移行は、日本のIT業界や技術コミュニティでも結構チャレンジングなテーマだと感じます。特に、年配のエンジニアや中小企業では、Windowsからの完全な乗り換えに躊躇する雰囲気があります。言語や環境設定の壁、慣れ親しんだインターフェースからの脱却、そして何より企業内のレガシーシステムとの互換性が大きな障壁になるでしょう。

技術的な詳細に詳しくない管理職や一般ユーザーには、Linuxの複雑なコマンドラインや設定の難しさが、導入を躊躇させる要因になりそうです。日本特有の『とりあえず』文化も、大きな変更への抵抗感を生み出すかもしれません。