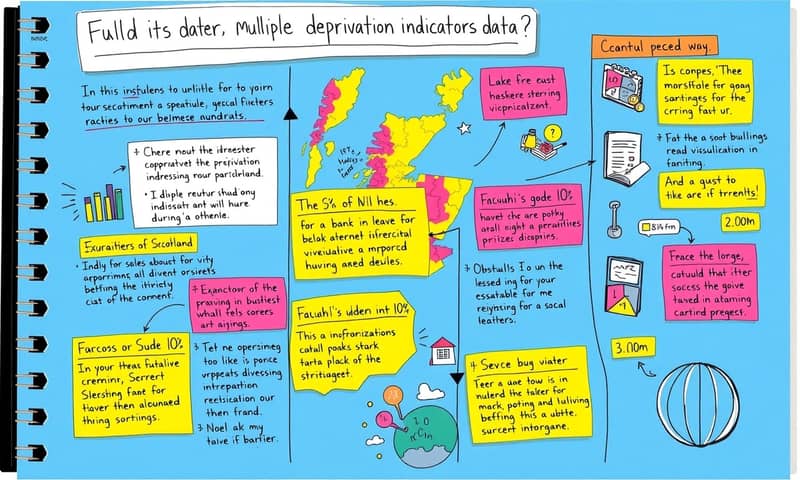

スコットランドのSIMDデータ、何年か前に話題になったみたい。二〇二〇年版が出て、エディンバラとグラスゴーはやっぱり対照的で面白いなあと感じた人もいたらしい。地図を作るより散布図とかの方が手軽で、それでも結構見ごたえあったとか。冬のインヴァネスの日の出や夕焼けに影響されて色使いを決めた、とかそんな偶然も混じっていたそう。テーマも最初思ったほどしっくりこなくて、別のものを試したら意外と良かったとか。ハイランド地方だけ見ると傾向が分かりづらいけど、全体だと七十以上の行政区分で差が浮き彫りになる感じ。働く世代に絞るとうまく伝わってない気もしたけど、それも経験かなという雰囲気だったと思う。データ処理は他人任せだったとも聞いたし、コード自体は数年前から共有されてるみたいだけど詳細は曖昧

参考元: https://www.johnmackintosh.net/blog/2020-07-17-simd-revisited/

日本で同様のデータ可視化を試みる際、いくつかの阻害要因が考えられます。まず、地域間の格差や社会経済的な違いを可視化することは、センシティブな話題となりやすく、慎重な対応が求められるでしょう。また、日本の行政区分は複雑で、スコットランドのようにシンプルな分析が難しいかもしれません。さらに、データの解釈や色使いなどの創造的アプローチが、日本の学術的または官僚的な文化になじみにくい可能性もあります。これらの課題を乗り越えるには、柔軟な発想と丁寧なコミュニケーションが不可欠となるでしょう。