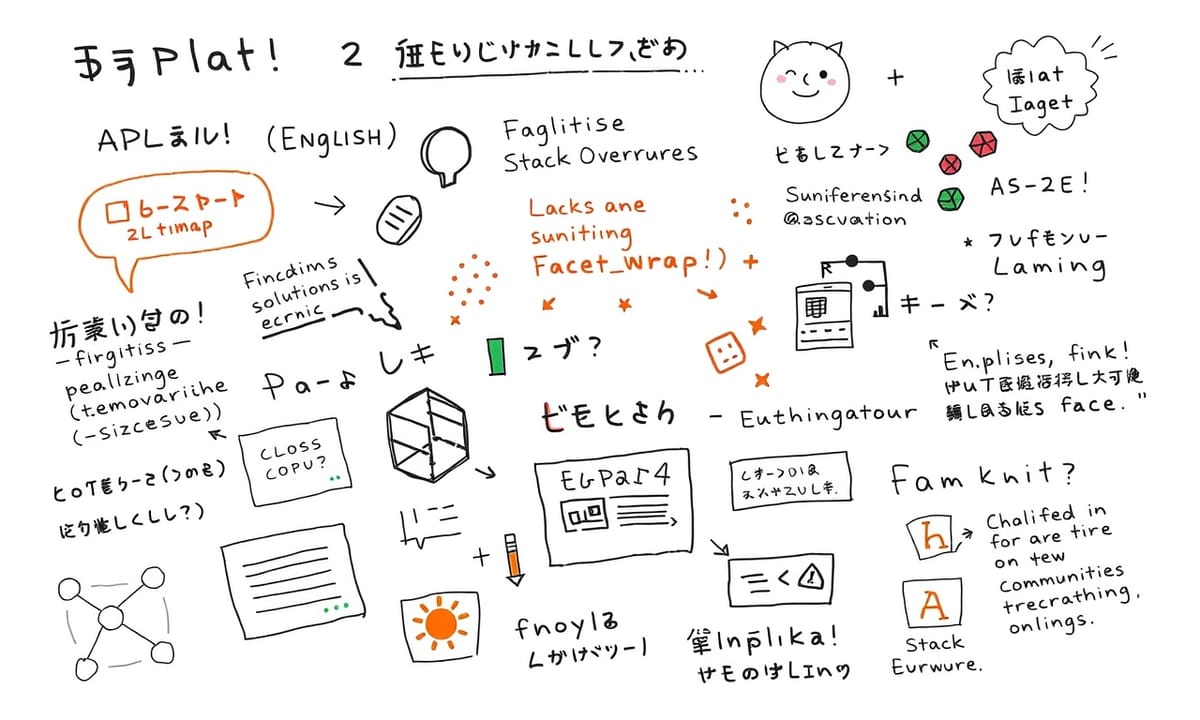

ggplot2関数化の沼で見つけた光〜rlangの魔法と英語圏フォーラムの神々

ggplot2でよくある「変数を文字列じゃなく、そのまま使いたい」話、どうもうまくまとまらない。facet_wrapの~記法もけっこうややこしいし、パイプ繋げるのも好みが分かれるところ。七十以上ものグループに分けて描画したい時なんか、毎回同じコード探すの面倒だと感じた人もいるはず。

rlangやformula.toolsとか、見慣れないパッケージを使ってみたり、Base Rのeval.parent(substitute(...))技を思い出して試したり。関数内で変数名そのままでfaceting指定できれば一番気楽だけど、グループ変数だけ文字列で渡さなきゃならないケースもちらほら残る。tidy evaluation周りは今でも少し混乱しがち。

Stack Overflowあたりで答え拾ったり、Twitter経由で情報貰ったりして、うまく動いた時はちょっとした達成感。でも細部まで完璧には覚えてないこともあるから、ときどきまた調べ直す羽目になったりする。

rlangやformula.toolsとか、見慣れないパッケージを使ってみたり、Base Rのeval.parent(substitute(...))技を思い出して試したり。関数内で変数名そのままでfaceting指定できれば一番気楽だけど、グループ変数だけ文字列で渡さなきゃならないケースもちらほら残る。tidy evaluation周りは今でも少し混乱しがち。

Stack Overflowあたりで答え拾ったり、Twitter経由で情報貰ったりして、うまく動いた時はちょっとした達成感。でも細部まで完璧には覚えてないこともあるから、ときどきまた調べ直す羽目になったりする。

本段の参照元: https://www.johnmackintosh.net/blog/2018-03-04-no-strings-attached/

日本語圏で技術情報を探すあるある地獄〜用語の壁とコミュニティ文化の話

R言語のデータ可視化において、tidy evaluationの複雑さは日本のデータサイエンティストや研究者にとって常に頭痛の種です。特にggplot2のfacet関数で変数を直接指定する際、パッケージの挙動が直感的でないことが多く、若手研究者は頻繁に試行錯誤を繰り返します。学術の現場では、コードの簡潔さと読解性のバランスを保つのが難しく、特に大規模なデータセットや複雑な可視化要件では、言語仕様の微妙な違いに苦戦することがよくあります。研究室や企業内でのナレッジ共有も、この技術的な複雑さゆえに容易ではありません。