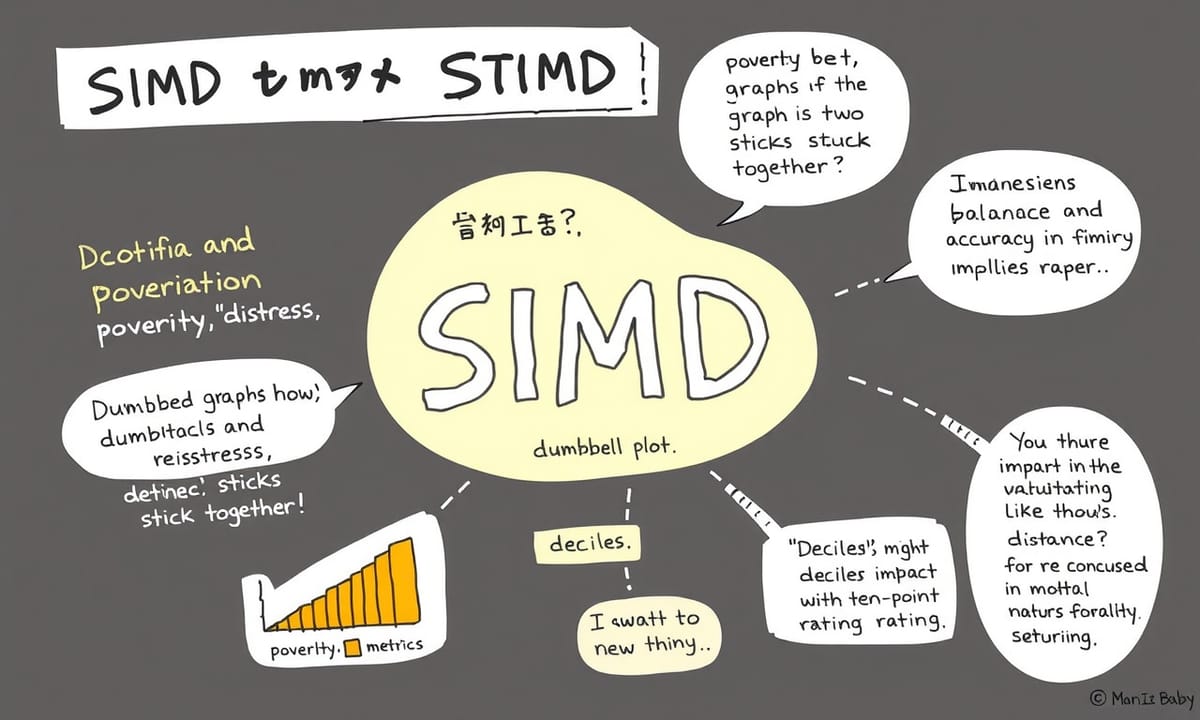

日本語でSIMD可視化を説明するときのハードル

SIMD、つまりスコットランドの貧困指数を使ったデータ可視化の話だったと思う。最初は棒グラフで表現されていたけど、時系列や細かな変化を捉えるには少し不便だったみたい。ファセットっていう小分け表示を活用して、比較しやすくしたとか。途中、ラベルの位置調整とか因子型のフィルタリングでちょっと苦戦したらしい。dumbbellプロットという手法も試していて、この方法だと両端に数値付けたり年号を上に置いたり色々工夫ができたっぽい。ただ、目標線とか一部情報は入れにくかったかもしれない。正直なところ、「正しい」チャートというより、人目をひくためにはこういう手法もアリかな、といった感じだった気がする。どこかで約三成くらいの進捗差も見えていたような…記憶が曖昧だけど、細部まで完璧じゃなくても伝わることは多そうだと感じた。

本段の参照元: https://www.johnmackintosh.net/blog/2016-05-22-dumbells/

ダンベルプロットの魅力をどう伝えるか

日本の統計データの可視化は、文化的な文脈や情報伝達の慣習によって、いくつかの興味深い課題に直面するでしょう。例えば、日本では数値の表現に対してかなり慎重で、グラフィカルな表現よりも精緻な数値解説を好む傾向があります。また、社会経済指標を扱う際は、あまり派手な演出は控えめにし、むしろ控えめで丁寧な説明が求められます。さらに、地域間の比較や格差を示すデータは、センシティブな話題として扱われるため、表現方法には細心の注意が必要になるでしょう。