えーと、最近よく聞かれるんですよね。「エージェントAI」って、結局何ができるの?って。なんか、言葉だけが一人歩きしてる感じ、しません?

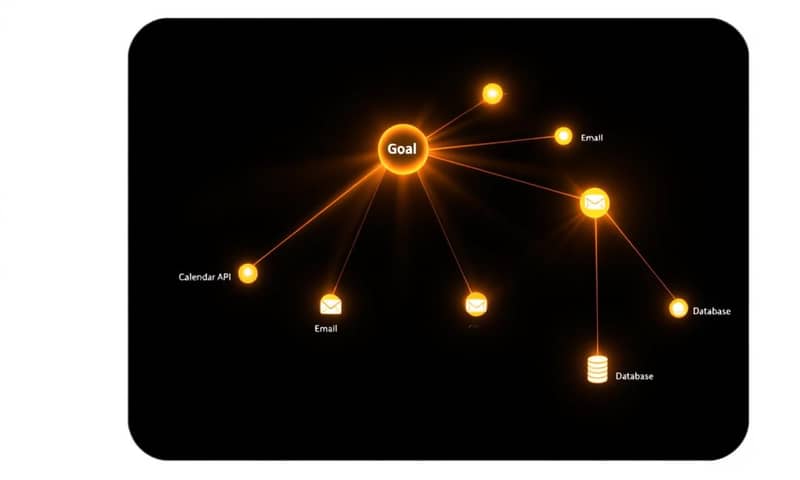

まあ、なんていうか…自律的に動くAI、みたいな。 指示をしたら、その目的を達成するために、AIが自分で考えて、タスクを分解して、実行してくれる。 昔の、というか今もあるRPAたいに、決まった手順を繰り返すだけじゃなくて、もっと柔軟に動くイメージ。 部下…うーん、部下っていうとちょっと違うかな。まあ、そういう感じのものです。

ただ、正直言って、すごいキラキラした成功事例ばっかりが目につくじゃないですか。 でも、実際やってみると、そんな簡単じゃないんですよね。今日は、そういう、なんていうか、現場のリアルなところ…そういう話をしようかな、と。

で、結局RPAと何が違うの?

まず、ここからですよね。よく混同されるんで。 簡単に言うと、RPAは「指示通りに動く事務スタッフ」。 「このExcelのこの列を、こっちのシステムに転記して」みたいな、決まった作業をミスなく高速でやるのが得意。 すごく優秀なんですけど、手順書にないことが起きると止まっちゃう。

一方で、AIエージェントは「目的を伝えたら自分で考えて動く部下」に近いかな。 「来週の出張、いい感じに手配しといて」って頼んだら、交通手段調べて、ホテル比較して、仮予約までやってくれる、みたいな。もちろん、そこまで完璧じゃないですけど、考え方の違いはそんな感じ。非定型な業務に対応できるのが大きい。

だから、どっちが良いとかじゃなくて、得意なことが違うんですよね。 むしろ、AIエージェントが判断して、RPAに定型作業を指示する、みたいな連携も出てきてます。

「とりあえず導入」が一番危ない道

ここからが本題なんですけど…。一番よくないのが、「AIで何か効率化できるらしい」くらいの、ふわっとした目的で始めちゃうこと。 これ、だいたい失敗します。

例えば、営業部門が「提案書作成を自動化したい」って言ったとします。聞こえはいいですよね。でも、じゃあ、提案書のどの部分を、誰の、どの情報を元に作るのか。ターゲット顧客によって内容は変わるし、そもそも元になるデータが整理されてなかったり…。 AIは魔法じゃないんで、ゴミからはゴミしか生まれないんです。

結局、現場の業務をちゃんと理解して、「この、毎月やってるレポート作成の、この部分だけは本当にただのコピペだから、ここを自動化しよう」みたいに、具体的に、小さく始めるのが大事。 月10時間の削減、とか、そういう具体的なKPIを設定するのもいいかもしれないですね。

じゃあ、どういうパターンなら上手くいくの?

まあ、失敗例ばっかり話しても仕方ないんで、上手くいってるパターンも。いくつか見てきた中で、これはっていうのを考えてみました。

比較表:AIエージェント導入の勝ちパターンと負けパターン

| 項目 | 勝ちパターン(こういうのなら上手くいく) | 負けパターン(こういうのは、だいたい失敗する) |

|---|---|---|

| 目的 | 「問い合わせ対応の一次回答にかかる時間を平均3分短縮する」とか、具体的で測定可能。 |

「DX推進の一環として」「とりあえず業務を効率化したい」…目的が詩的すぎる。 |

| 対象業務 | ルールはあるけど、ちょっとした判断が必要な繰り返し作業。例えば「請求書の内容を確認して、金額に応じて承認フローを変える」みたいな。 |

創造性や複雑な人間関係の理解が必須な業務。…まあ、いきなり「経営戦略を立てろ」とかは無理ですよね。 |

| データの状態 | 使うデータがちゃんと整理されてる。どこに何があるか決まってる状態。まあ、最低限ね。 |

「データは各担当者のPCの中」とか「ファイル名が自由すぎる」…AI以前の問題。 |

| 導入後の体制 | 「とりあえずやってみよう」で始めて、AIの回答を人間がチェックしながら改善していく。 誰かがちゃんと面倒を見る担当者がいる。 |

導入したら放置。「なんか精度悪いね」で終わる。誰も責任を持たない。 |

結局、AIを部下だとしたら、ちゃんと仕事教えて、最初は成果物をチェックして、フィードバックしてあげないと育たないじゃないですか。それと一緒なんですよね。

海外ツールと国産ツールのちょっとした違い

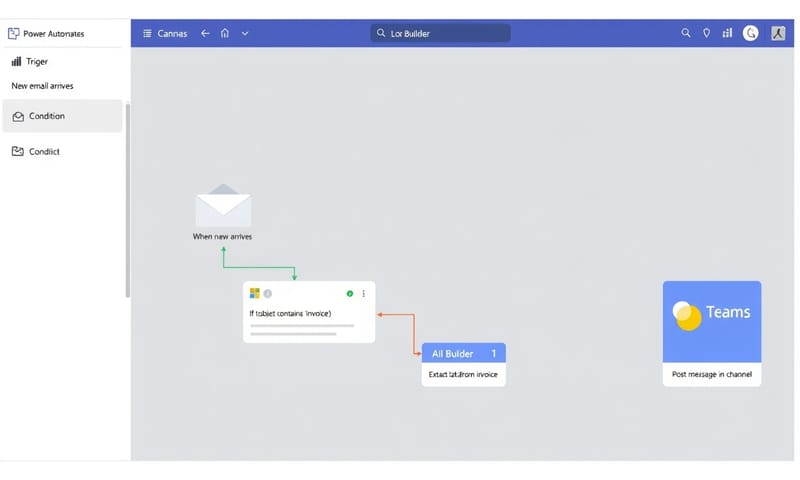

ツール選びも、まあ、大事ですよね。例えば、世界的に使われてるMicrosoftの「Power Automate」みたいなプラットフォームは、AI Builderっていう機能と組み合わせると、届いたメールの添付ファイルを読み取って、内容をTeamsに通知する、みたいなことが比較的簡単に作れます。 英語の情報が多いけど、その分、世界中の事例を参考にできるのが強み。

一方で、最近は日本企業向けのツールも増えてきました。 例えば、「JAPAN AI AGENT」たいに、日本のビジネスシーンでよくある営業とかマーケティングの業務を想定して、最初からテンプレートが用意されてるものもあります。 こういうのは、日本語のサポートが手厚かったり、日本の商習慣に合わせたカスタマイズがしやすかったりする。 どっちがいいかは、本当に会社によりますね。ITに強い人が社内にいるなら海外の多機能なツールを、そうでないなら国産の手厚いサポートがあるツールを、っていうのが一つの考え方かな。

上手くいかないのは、技術だけの問題じゃない

えーと、忘ちゃいけないのが、セキュリティとか、判断プロセスの問題。 AIエージェントが、勝手に機密情報を外部に送っちゃったら大変じゃないですか。 あと、AIの判断がどうしてそうなったのか、理由がわからない「ブラックボックス化」も怖い。 なんでこの取引先を「リスク高」って判断したの?って聞いても、AIが答えてくれない、みたいな。これじゃあ、怖くて使えないですよね。

だから、何をさせちゃダメなのか、っていうガードレールをちゃんと作ること。そして、最終的な責任は人間が持つっていう意識。これが無いと、ただの「使えないおもちゃ」か「危険な道具」になっちゃう。 導入する側の人間のリテラシーが、すごく問われる技術だと思います。

それに、AIに詳しい専門の人材も、そう簡単には見つからないですしね…。 結局、外部の会社に頼むか、自分たちで育てるか、っていう話になることが多いです。

まとめというか、これからどう付き合うか

まあ、いろいろ言いましたけど、AIエージェントが、労働人口が減っていく中で、企業の仕事を支える重要なツールになるのは、たぶん間違いないと思います。 でも、過度な期待は禁物。 「AIが全部やってくれる」んじゃなくて、「人間がやるべき、もっとクリエイティブな仕事に集中するために、面倒な作業をAIに手伝ってもらう」っていうスタンスが、ちょうどいいんじゃないかな、と。

最初は、本当に小さな、単純な作業から。そこで成功体験を積んで、少しずつ範囲を広げていく。 焦らないことですね。技術の進化は速いですけど、使う側の人間が追いつかないと意味がないので。

あなたの部署で、もし「これ、毎月やってて本当に無駄だよな…」って思う作業があったら、それがAIエージェントの最初の仕事になるかもしれませんね。