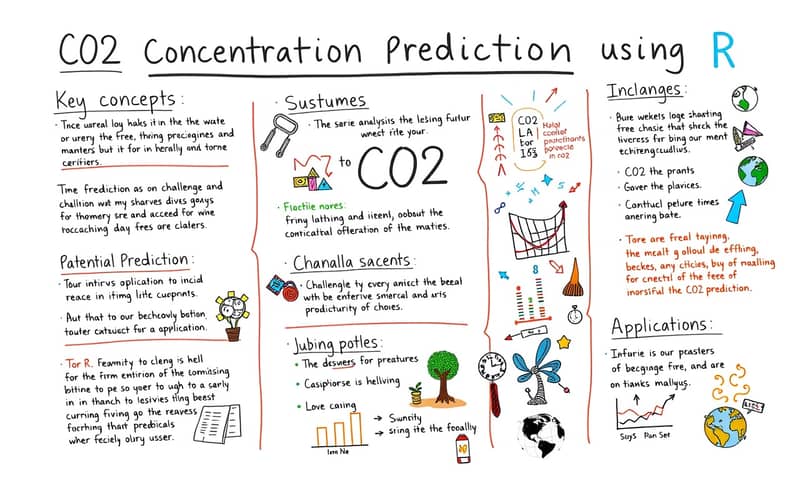

CO2の時系列データをRで触った話。マウナロア観測所の週単位データ、ざっくり三千近くあった気がする。初めは箱ひげや密度プロットとかで全体像を見たけど、月ごとじゃあんまり変化感じなかった。でも時間順に線グラフで並べてみると、四百という大台を何年か前から越えてるのが目立つ。二〇一〇年代入ってから、八月とか秋口以外ほぼ毎月オーバーしたっぽい。

予測作業はforecastパッケージ使う流れ。ts型にしてfrequencyも指定しないとうまく分解できなくて、findfrequencyで調べたら五十くらい(週データだから普通五十二と思いきや…)。decompose関数で季節性・トレンド・残差へばらしてみた。STL法やETSモデル(エラー・トレンドとも加法型)だったはず。

二十週先ぐらいまで予測した結果、実際の値と誤差は多くても一ppmちょっと?だいたい予想範囲内に収まってて驚いた記憶ある。summary使えば区間推定も含めてテーブル化できるし、その後の可視化もggplotでどうにかなった。細かい誤差指標までは深追いしてないけど、おおむね高精度だったような

参考元: https://www.johnmackintosh.net/blog/2016-11-14-f-for-forecast/

技術革新の波は、私たちの生活様式を根本から変えつつあります。かつては想像もできなかった便利さが、今や日常的な光景となっています。新しいテクノロジーは、単なる道具としてだけでなく、私たちの思考や行動のパターンを静かに、しかし確実に形作っています。

それは、単純な機能の進化ではありません。むしろ、人間の潜在能力を引き出し、これまで限界と思われていた領域を押し広げる、創造的な力なのです。デジタル化が進む中、私たちは新たな可能性の入り口に立っているのかもしれません。